Dominique faisait partie de la famille proche. Notre enfance et notre jeunesse ont été rythmées par les rendez-vous rituels, comme le jour de Noël dans la maison de ma grand-mère, la sœur de tante Renée, la mère de Dominique ; mais aussi par ses visites, souvent impromptues, quand ses déambulations automobiles le portaient vers Belleneuve. L’occasion de parler de ses rencontres, mais aussi de ses découvertes comme la pratique de la photo en noir et blanc, de la prise de vue au développement, d’un film sorti au cinéma, d’un bouquin qu’il avait lu, … Parfois il repartait rapidement sans descendre de voiture, parfois il restait manger, et la soirée pouvait se terminer autour d’un des nombreux jeux de société, souvent originaux, qu’il affectionnait, une façon parmi d’autres d’être ensemble.

Dominique faisait partie de la famille proche. Notre enfance et notre jeunesse ont été rythmées par les rendez-vous rituels, comme le jour de Noël dans la maison de ma grand-mère, la sœur de tante Renée, la mère de Dominique ; mais aussi par ses visites, souvent impromptues, quand ses déambulations automobiles le portaient vers Belleneuve. L’occasion de parler de ses rencontres, mais aussi de ses découvertes comme la pratique de la photo en noir et blanc, de la prise de vue au développement, d’un film sorti au cinéma, d’un bouquin qu’il avait lu, … Parfois il repartait rapidement sans descendre de voiture, parfois il restait manger, et la soirée pouvait se terminer autour d’un des nombreux jeux de société, souvent originaux, qu’il affectionnait, une façon parmi d’autres d’être ensemble.

Dominique, pour la famille également, ce sont les voyages, proches ou lointains, Pesmes et Acey, mais aussi Baden Baden et la Forêt Noire, et bien sûr l’Italie et la lumière de Toscane, Siennes, Florence et Assise, les villes, les églises, les grands peintres.

Dominique, c’est également la musique, sous toutes ses formes et tous ses styles, parfois les plus difficiles d’accès, des variations Goldberg de Bach à l’Histoire du Soldat de Stravinsky, en passant par The Wall des Pink Floyd…

Dominique, c’est encore celui qui savait toujours offrir à chacune et à chacun le livre ou le disque qui convenait, qu’il avait pour chacune et pour chacun affectueusement et judicieusement choisi. Dominique, c’est aussi, bien sûr, le prêtre porté en chacun de ses gestes et en chacune de ses paroles par la lecture approfondie non seulement de la Bible mais aussi de Maître Eckhart, qu’il admirait beaucoup. Maître Eckhart écrit dans ses Traités un passage dont Dominique s’est fait comme l’écho, sa vie durant : « Celui qui est tel qu’il doit être, en vérité, se trouve bien en tous lieux et avec tous les autres, dans la rue et avec n’importe qui aussi bien qu’à l’Eglise, dans la solitude ou dans sa cellule. (…) Pour celui qui agit droitement, en vérité, Dieu rayonne dans les choses profanes aussi clairement que dans les plus divines ».

Dominique enfin, ce sera pour toujours la liberté, la dignité et la tolérance. La liberté de choisir de faire ce que l’on aime, quand c’est avec conviction et dans le respect d’autrui ; la dignité de rester toujours debout, même assis ; la tolérance pour ce que chacun de nous a choisi d’être, quelles que soient ses convictions ou ses croyances, dès l’instant où nos engagements nous portaient, d’une façon ou d’une autre, au respect réciproque des personnes rencontrées.

Hommage de sa filleule Florence

Depuis mes premiers pas dans l’existence, Dominique, mon parrain, s’est montré attentif et attentionné toujours, sans rien imposer jamais. Ouvrir pour l’autre un chemin, par l’intermédiaire d’un livre, d’un disque, d’une remarque, et le lui laisser tracer ensuite : telle fut toujours sa manière d’être et de faire. Dominique a su veiller sans autoritairement surveiller, et a illuminé de sa présence, à chaque fois pleine et entière, certains moments privilégiés de notre enfance, enfance qui laisse en chacun des traces ineffaçables, des souvenirs qui sans fin renaissent et revivent en nous, comme un don à recevoir et à féconder, comme un héritage à assumer. Une filiation n’est sans doute pas une répétition à l’identique : elle s’offre plutôt comme un chemin à poursuivre, comme une lueur fragile dont prendre soin sous peine de la voir s’éteindre. Car quelles que soient les voies choisies, elles finissent souvent par se rejoindre en leur plus fine pointe, par se faire mystérieusement écho, pour autant du moins que chacune de ces voies permette à chacune et à chacun de demeurer « en recherche », pour reprendre l’expression volontiers employée, lors de nos échanges, par Dominique. Dominique, homme profondément libre et définitivement rebelle aux outrances dogmatiques, était ouvert à toutes les formes de parole qui « font tenir », et qui également « font bouger », comme il aimait à dire… Il y voyait autant d’incarnations possibles du Verbe selon saint Jean, Verbe grâce auquel la Lumière luit dans les ténèbres. Sans doute est-ce pourquoi il a souhaité que Bachelard et Heidegger, deux auteurs dont il savait qu’ils m’étaient proches, soient présents dans cet ultime hommage.

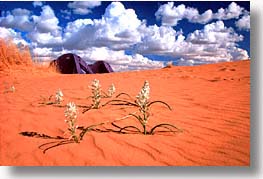

En recherche permanente fut en effet Gaston Bachelard, sous la plume duquel on trouve, dans La flamme d’une chandelle, une parole rendant hommage à la délicatesse de la lumière que la flamme répand autour d’elle en évitant tout éclairage trop brusque. Douce et fine lumière, qui n’est ni foudroyante comme l’éclair, ni bruyante : frêle et silencieuse plutôt, et cependant tenace. Précaire donc, et cependant vaillante. De la paradoxale et singulière puissance d’une flamme pourtant chétive, qui lutte pour accomplir son travail de lumière sans céder à l’envahissement des ténèbres, Bachelard a su se faire le poète et le porte-parole. On trouve sous sa plume, dans La flamme d’une chandelle, cette étonnante citation de Proclus : « Car, en vérité, toute chose prie selon le rang qu’elle occupe dans la nature, et chante la louange du chef de la série divine à laquelle elle appartient, louange spirituelle, et louange raisonnable ou physique ou sensible ; car l’héliotrope selon qu’il est libre de son mouvement, et dans le tour qu’il fait si l’on pouvait surprendre le son de l’air battu par son mouvement, on se rendrait compte que c’est un hymne à son roi, tel qu’une plante peut le chanter ». Et Bachelard poursuit en s’interrogeant : « A quel niveau, en quelle hauteur faut-il méditer le texte de Proclus ? Avant tout il faut sentir qu’il se développe pour gagner une hauteur, toutes les hauteurs. Du feu, de l’air, de la lumière, toute chose qui monte a du divin aussi ; tout rêve déployé est partie intégrante de l’être de la fleur. La flamme de vie de l’être qui fleurit est une tension vers le monde de la pure lumière. Et tous ces devenirs sont les devenirs heureux de la lenteur. Les flambeaux dans les jardins du ciel, d’accord avec les fleurs dans les jardins de l’homme, sont des flammes sûres, sont des flammes lentes. Le ciel et les fleurs sont d’accord pour apprendre au méditant la méditation lente, la méditation qui prie. (…) Nous devons nous ouvrir sans réserve à la dimension de la Hauteur – une Hauteur qui reçoit la dignité du sacré ».

En recherche permanente fut en effet Gaston Bachelard, sous la plume duquel on trouve, dans La flamme d’une chandelle, une parole rendant hommage à la délicatesse de la lumière que la flamme répand autour d’elle en évitant tout éclairage trop brusque. Douce et fine lumière, qui n’est ni foudroyante comme l’éclair, ni bruyante : frêle et silencieuse plutôt, et cependant tenace. Précaire donc, et cependant vaillante. De la paradoxale et singulière puissance d’une flamme pourtant chétive, qui lutte pour accomplir son travail de lumière sans céder à l’envahissement des ténèbres, Bachelard a su se faire le poète et le porte-parole. On trouve sous sa plume, dans La flamme d’une chandelle, cette étonnante citation de Proclus : « Car, en vérité, toute chose prie selon le rang qu’elle occupe dans la nature, et chante la louange du chef de la série divine à laquelle elle appartient, louange spirituelle, et louange raisonnable ou physique ou sensible ; car l’héliotrope selon qu’il est libre de son mouvement, et dans le tour qu’il fait si l’on pouvait surprendre le son de l’air battu par son mouvement, on se rendrait compte que c’est un hymne à son roi, tel qu’une plante peut le chanter ». Et Bachelard poursuit en s’interrogeant : « A quel niveau, en quelle hauteur faut-il méditer le texte de Proclus ? Avant tout il faut sentir qu’il se développe pour gagner une hauteur, toutes les hauteurs. Du feu, de l’air, de la lumière, toute chose qui monte a du divin aussi ; tout rêve déployé est partie intégrante de l’être de la fleur. La flamme de vie de l’être qui fleurit est une tension vers le monde de la pure lumière. Et tous ces devenirs sont les devenirs heureux de la lenteur. Les flambeaux dans les jardins du ciel, d’accord avec les fleurs dans les jardins de l’homme, sont des flammes sûres, sont des flammes lentes. Le ciel et les fleurs sont d’accord pour apprendre au méditant la méditation lente, la méditation qui prie. (…) Nous devons nous ouvrir sans réserve à la dimension de la Hauteur – une Hauteur qui reçoit la dignité du sacré ».

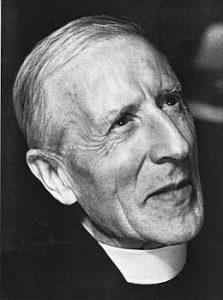

La dimension du sacré peut ainsi se déployer, à partir de la moindre des choses, en amont des religions instituées qui trop souvent se heurtent, en amont des orthodoxies constituées qui trop souvent se figent. Homme de culture, ouvert au monde dans sa diversité et à l’écoute de toutes les voix libres qui pouvaient lui parvenir, Dominique, sa vie durant, s’est employé à dissoudre les crispations identitaires et à faire cesser les vains combats ne visant au fond qu’à consolider un pouvoir qu’il estimait « illusoire » : « Autant que je peux, m’écrivait-il, j’œuvre pour modifier l’esprit de cloisonnement ». Préserver alors la dimension du sacré comme une source vive et comme, peut-être, la source commune et inépuisable des diverses conceptions du divin : tel est ce à quoi n’a cessé d’inviter pour sa part Heidegger en se mettant, tout comme Bachelard, à l’écoute des poètes ; mais en reprenant aussi de manière créatrice l’héritage de l’un des plus grands mystiques allemands, Maître Eckhart, qu’aimait beaucoup Dominique. A plusieurs reprises nous avons ensemble évoqué cette grande figure de la mystique rhénane. Je me souviens d’un jour où Dominique avait confié qu’une amie lui trouvait un regard digne de Maître Eckhart : il en fut discrètement très heureux. De Maître Eckhart, Heidegger retient surtout une parole : Gelassenheit. Parole venue à nous de cette langue allemande qui était aussi chère que familière à Dominique. Parole cependant difficile, et peut-être impossible à traduire, mais que l’on a tenté de rendre diversement en français, par exemple par « sérénité », ou par « égalité d’âme ». Weder diz noch daz , disait Maître Eckhart : ni ceci, ni cela. Libéré de toute volonté propre, libre donc de tout attachement à ceci ou à cela, chacun peut alors consentir à ceci comme à cela, ce qui n’a rien à voir, me disait un jour Dominique, avec de l’indifférence. Et il avait raison. Peut-être a-t-il puisé là une partie de sa force, jusqu’à faire oublier par la qualité de sa présence, comme il l’a toujours souhaité et comme il y est parvenu, son lourd handicap.

Dans le texte traduit en français sous le titre Sérénité, Heidegger offre à méditer ce passage : « L’égalité d’âme devant les choses et l’esprit ouvert au secret sont inséparables. Elles nous rendent possible de séjourner parmi les choses d’une manière toute nouvelle. Elles nous promettent une autre terre, un autre sol, sur lequel, tout en restant dans le monde technique, mais à l’abri de sa menace, nous puissions nous tenir et subsister. L’égalité d’âme devant les choses et l’esprit ouvert au secret nous dévoilent la perspective d’un futur enracinement. Il pourrait même arriver que ce dernier fût un jour assez fort pour rappeler à nous, sous une forme nouvelle, l’ancien enracinement qui pour l’heure disparaît si vite… Seulement… l’égalité d’âme devant les choses et l’esprit ouvert au secret ne nous tombent jamais tout faits du ciel. Ils ne sont pas des choses qui échoient, des choses fortuites. Tous deux, pour apparaître et se développer, ont besoin d’une pensée qui, jaillissant du cœur de l’homme, s’efforce constamment ».

Adieu, très cher Dominique. Et un très grand merci pour tout… Danke, danke vielmals. Nul n’oubliera la lumière que tu fus pour chacune et chacun d’entre nous, que tu as su accueillir à chaque fois dans son irréductible singularité. Nul n’oubliera cette flamme de chandelle à la fragilité têtue, qui s’est efforcée constamment, et qui s’est dispensée inlassablement.

En un ultime hommage à Dominique, j’aimerais laisser comme trace quelques passages choisis de Maître Eckhart, pour lequel nous avions une commune admiration. Ces passages lui ressemblent je crois, et permettent de saluer tout ce qu’il a tenté, tout ce qu’il fut, et tout ce qu’il demeure pour chacune et chacun d’entre nous. Et ces passages ouvrent un chemin possible…à réinventer.

« Dans la véritable obéissance, on ne doit pas trouver : je veux telle et telle chose, ceci ou cela, mais un total renoncement à ce qui nous est propre. (…) Qu’est-ce qu’un esprit renoncé ? Un esprit renoncé est celui qui n’est troublé par rien, ni lié à rien, qui n’a attaché son bien suprême à aucun mode, qui ne considère en quoi que ce soit ce qui est sien, qui est complètement plongé dans la très chère volonté divine et sorti de lui-même. Nul ne peut jamais accomplir une œuvre, si pauvre qu’elle soit, qu’elle ne reçoive de là sa force et son pouvoir. (…) L’homme doit d’abord s’abandonner lui-même, ainsi il aura abandon-né toutes choses. En vérité, si un homme abandonnait un royaume et le monde entier et qu’il se garde lui-même, il n’aurait rien abandonné. Oui, et si un homme s’abandonnait lui-même, quoi qu’il garde, richesse, ou honneur, ou quoi que ce soit, il aurait abandonné toutes choses. (…) Celui qui est tel qu’il doit être, en vérité, se trouve bien en tous lieux et avec tous les autres, (…) dans la rue et avec n’importe qui aussi bien qu’à l’église, dans la solitude ou dans sa cellule. (…) Consi-dère quelles sont tes intentions envers ton Dieu, que tu sois à l’église ou dans ta cellule : garde une disposition d’esprit semblable ; porte-la dans la foule, dans l’agitation et la diversité. Et comme je l’ai dit souvent, quand on parle d’égalité, on n’entend pas qu’il faille apprécier de la même façon toutes les œuvres, tous les lieux ou toutes les personnes. (…) Mais tu dois avoir dans les œuvres une même disposi-tion d’esprit, une même confiance, un même amour pour ton Dieu et le considérer avec le même sérieux. En vérité, si toutes choses étaient ainsi égales pour toi, personne ne ferait obstacle à ce que Dieu te soit présent. (…) En vérité, il y faut de l’application, de l’amour, une juste considération de l’intérieur de l’homme et une vive connaissance, réfléchie et réelle, de l’intention de l’esprit parmi les choses et auprès des gens. L’homme ne peut pas l’apprendre par la fuite, en fuyant les choses et en se détournant de l’extérieur pour pénétrer dans la solitude ; il doit bien plutôt apprendre la solitude intérieure (…) Sans doute une œuvre n’est-elle pas semblable à l’autre, mais pour celui qui accomplirait ses œuvres dans un même esprit, en vérité, toutes ses œuvres seraient semblables, et pour celui qui agirait droitement, en vérité, Dieu rayonnerait dans les choses profanes aussi clairement que dans la plus divine. (…) Il ne suffit pas que nous renoncions une seule fois à nous-mêmes avec tout ce que nous avons et pouvons, il nous faut nous rénover souvent, et ainsi nous rendre simples et libres en toutes choses. (…) Nous devons posséder toutes choses comme si elles nous étaient prêtées, non données, sans aucune propriété, corps ou âme, sens, facultés, biens extérieurs, amis, parents, maisons et terre, et toutes choses. »

Maître Eckhart, Traités