par Francis Roy, diacre

Ce 5ième dimanche de Carême est un moment charnière dans notre marche vers Pâques, vers la Résurrection, vers la vie ! La semaine prochaine ce sera le dimanche des Rameaux. Allons-nous entrer dans Jérusalem et suivre Jésus pour vivre avec lui la semaine sainte ?

Au lendemain du mercredi des cendres, la première lecture de la messe était extraite du livre du Deutéronome ou Moïse parle au peuple « Je te propose aujourd’hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » Aujourd’hui Jésus est loin de Jérusalem quand il apprend la mort de son ami Lazare ; et il décide de retourner en Judée. Ses apôtres ne sont pas très enthousiastes : «Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ? » Les disciples n’y voient qu’une occasion de risquer sa peau. Jésus, obéissant à son Père, y va, lui, pour donner sa vie ! Thomas, lui aussi, a décidé : « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui ! » Mais pourquoi mourir alors que Dieu nous invite à la vie et au bonheur ?

Restons concentré au cœur de cet Evangile que l’on a peut-être trop entendu : nous connaissons bien la fin avec Lazare qui sort du tombeau, heureux dénouement digne d’un film. Mais nous ne sommes pas en train d’assister à la cérémonie des Césars pour remettre le prix du meilleur scénario ou du meilleur premier rôle. Nous sommes les auditeurs et les destinataires de la Parole que Dieu nous adresse, par l’intermédiaire d’un témoin oculaire, l’apôtre Jean. Et comme souvent, dans les récits johanniques, la situation présentée cherche à nous faire découvrir par nous-mêmes quelque chose de plus profond dans l’ordre de la foi, pour que notre intimité avec Dieu progresse.

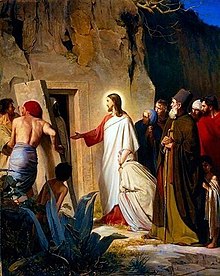

Dans l’Evangile de Jean, le retour à la vie de Lazare est le septième et dernier signe accompli par Jésus, avant sa propre mort et sa résurrection des morts. Le premier signe fut lors des noces de Cana. Bien que son heure ne fut pas encore venue, il changea l’eau en vin. A Béthanie, il change la mort en vie, en ramenant à la vie, au sein de sa famille et de ses amis, un mort de quatre jours, enfermé dans son tombeau, ligoté dans son linceul et dans ses bandelettes. Chez Jean, les signes sont toujours présentés pour croire. Et croire, c’est avoir la Vie. Pas seulement la vie éternelle, mais la Vie qui nous fonde en tant qu’homme ou femme, ici et maintenant, une Vie sacrée et qui a du sens, à laquelle Dieu accorde un prix inestimable.

Il nous alors faut ouvrir l’oreille intérieure pour entendre cette parole, car les bruits du monde, avec ses événements sensationnels et ses bateleurs de foire, recouvre le silence où parle cette Parole que nous n’entendons parfois plus. Ce signe de Jésus se présente en quatre tableaux successifs, et pour chacun d’eux, Jésus parle. Avec ses disciples, avec Marthe et Marie, à son Père et enfin à Lazare.

Premier tableau, avec les disciples. L’attitude de Jésus, pendant trois jours, nous étonne, nous rend mal à l’aise. Les disciples aussi sont mal à l’aise : ils ont du mal à comprendre ce qui pousse Jésus à attendre pendant que Lazare est malade, puis ce qui décide Jésus à se rendre à Béthanie au moment où il leur annonce que Lazare est mort, et malgré les risques qu’il encourt pour sa propre vie. Donc… Jésus attend avant de venir à la tombe de Béthanie. En cela, Jésus ne nous fait pas la promesse que nous échapperons à la mort. Notre vie biologique s’arrêtera un jour. Jésus n’a pas empêché la mort de Lazare, ni sa propre mort sur la croix. L’essentiel à retenir, dans ce premier tableau, c’est que, dès qu’il y a mort, le Christ se met en marche, avec ses disciples, donc avec nous, pour que le néant de la mort puisse devenir Vie.

Le deuxième tableau, le dialogue avec Marthe, est d’une toute autre intensité. Avec elle, nous commençons par reprocher à Dieu : « Seigneur, si tu avais été là ! ». Oui, mais contrairement aux disciples, Marthe, malgré la peine et la souffrance, prononce une Parole d’espérance, conforme à la prophétie d’Ezékiel : la foi en la résurrection au dernier jour. Alors, à partir de cette confession de foi, Jésus invite Marthe à accomplir un pas supplémentaire, décisif, à entrer dans le mystère par excellence. Jésus l’appelle à aller encore plus loin : « oui, Seigneur, je crois que toi, tu es la résurrection et la vie. » C’est notre profession de foi chrétienne. Et Jésus ajoute : « Tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra pas ». Croire et vivre : deux verbes que Jésus rend non séparables, car la foi est au service de la vie, de la vraie vie, celle qui nous fonde dans l’amour, celle que l’on a reçue et que l’on ne s’est pas donnée. « Crois-tu cela ? » nous dit Jésus. Librement, nous pouvons répondre : « oui, Seigneur ». Même si, peut-être, cet acte de foi colossal ne va pas toujours de soi dans notre vie, en fonction des événements que nous affrontons. Mais le Seigneur nous attend toujours pour venir à sa rencontre, comme il fait appeler Marie après son dialogue avec Marthe.

Le troisième tableau est celui de l’intimité. Jésus pleure. Jésus frémit. Jésus éprouve et partage la peine et la souffrance. Jésus ne dit plus rien. Comme parfois, devant un lit d’hôpital, ou dans une morgue, le silence est la seule réponse possible au réel. L’humanité de Dieu, si on pouvait en douter, s’exprime dans ce troisième tableau dans sa totalité. La prière, le dialogue avec le Père est le seul dialogue alors possible, car le Père exauce la prière du Fils. Jésus demande alors d’enlever la pierre. Quand nous apportons de la chaleur humaine à quelqu’un plongé dans l’obscurité de la souffrance, dans une mort à lui-même, nous enlevons la pierre et nous nous en remettons au Seigneur. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire.

Le quatrième et dernier tableau est un cri : « Lazare, viens dehors ! ». Jésus cria d’une voix forte deux fois : au moment de sa propre mort sur la croix, et pour que Lazare vienne dehors : « Sors de l’ombre de la mort, sors du néant, quitte ce suaire qui t’enserre, quitte ces bandelettes qui empêchent de te mouvoir, viens revivre et respirer un air nouveau, viens à la lumière qui donne sens et consistance à ta vie. » Lazare est ici la figure du peuple en marche qui cherche à se libérer, qui cherche un sens définitif à son existence. En cela, le retour à la vie de Lazare n’est pas une fiction. C’est un événement, à la fois historique et contemporain qui se vit dans la foi, aujourd’hui.

« Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple ! » Notre Dieu nous fait vivre, mais pour le suivre le chemin passe par la mort de la Croix : il est passé par là, et il nous attend maintenant, ressuscité dans le pain et le vin. Alors « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui ! » Et vivre avec Lui !

Amen