par Claude Compagnone, Diacre

1 R 17, 10-16 ; Mc 12, 38-44

Le texte du premier livre des Rois et celui de l’évangile de Marc nous parlent tous les deux d’une veuve. Connait-on les noms de ces veuves ? Non. Elles sont désignées à partir du lieu de leur action. D’un côté, on a la veuve de Sarepta qui accueille Elie et lui donne les deniers vivres qu’elle réservait, dans une période de grande sécheresse, à son fils et à elle-même, et, de l’autre, on a la veuve du temple, qualifiée de « pauvre », qui met dans le tronc tout ce qu’elle possède. L’une et l’autre, alors qu’elles n’ont pas grand-chose, donnent tout : tous leurs vivres ou tout leur argent. Elles abandonnent donc ces éléments qui nous apparaissent comme le plus directement vitaux. En donnant ainsi elles s’exposent à la mort.

Et pourquoi le font-elles ? Pour la veuve de Sarepta, parce qu’Elie, lui le migrant climatique (relisez ce chapitre du premier livre des Rois), se tient devant elle, et parce qu’il lui demande à manger au nom du Seigneur. Pour la veuve du temple, parce que le tronc du temple est là, et parce qu’il est signe d’une demande communautaire de participation des fidèles à la vie du temple. Ni l’une ni l’autre ne se dérobent à ce qui nous apparaît être des obligations aberrantes, alors qu’elles ont de très bonnes raisons de se dérober. Elles affrontent l’inconnu, le risque du lendemain, en donnant ce qui les fait biologiquement vivre, mais en faisant ainsi elles maintiennent ce qu’il y a encore de plus vital pour elles : leur relation aux hommes, en suivant les bonnes règles de la vie sociale ; et leur relation à Dieu, en donnant avec confiance. (Sur ce point, si aujourd’hui des dépenses de personnes avec peu de moyens peuvent parfois nous interroger, demandons-nous comment elles permettent à ces personnes d’entretenir ces besoins encore plus vitaux que ceux du manger.)

On ne connait donc pas le nom de ces femmes dont la puissance de la présence traverse pourtant les deux textes. On peut comprendre que leur anonymat rend compte à la fois du faible statut social et économique qui était le leur dans l’antiquité et du fait que ces veuves dont on parle ici représentent bien plus qu’elles-mêmes : elles représentent les laissés-pour-compte. Lorsque la condition sociale et économique de la femme dépend dans l’antiquité, soit de son père, soit de son mari, se retrouver veuve est alors un drame qui dépasse la potentielle déchirure affective ainsi engendrée.

Des prophètes de l’ancien testament, comme Jérémie (7.6), Ézéchiel (22.7) et Zacharie (7.10), demanderont à ce qu’on prenne soin d’elles, qu’on ne les exploite pas, pas plus que l’immigré, l’orphelin et le pauvre, autres types de laissées-pour-compte qu’ils citent. Ils en appellent à une société plus juste, à une Eglise plus juste. Aujourd’hui, à l’image du Pape François, ces prophètes demanderaient à ce que l’on mette tout en œuvre pour assurer la sécurité des migrants, pour agir contre le changement climatique et pour lutter contre les abus sexuels exercés sur les enfants ou les personnes vulnérables, en particulier par des clercs ou des religieux. Quitte à interroger l’organisation de l’Eglise, lorsqu’il est reconnu – comme les évêques de France viennent de le faire – une dimension systémique à ce drame.

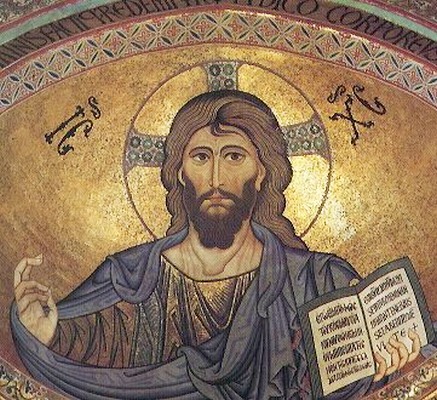

C’est à cet endroit que la première partie du texte de l’évangile de Marc que nous avons lu prend tout son sens. Le Christ reproche alors aux scribes de dévorer le bien des veuves et de faire semblant de faire de longues prières. Il s’oppose à ces hommes, dont la mission première est de connaître et d’enseigner la Loi de Moïse pour encourager les autres à la suivre. Le Christ s’oppose aux scribes car, pour lui, ces hommes ont dévoyé leur mission pour en faire un moyen d’oppression des plus petits. Il dénoncera ainsi leur hypocrisie et le fait qu’ils chargent les hommes de lourds fardeaux à porter.

Le contraste est donc saisissant entre ces scribes, ces hommes qui se targuent de connaître Dieu et ne font que se servir eux-mêmes, et ces pauvres veuves, ces femmes qui ne réclament rien d’autre que de vivre dignement et qui donnent tout du peu qu’elles ont. Ce sont elles qui suivent la parole de Dieu, ce sont elles qui sont confiantes, ce sont elles, les petites socialement et économiquement, qui sont grandes au regard de Dieu.

On ne peut pas lire ces mots de l’évangile sans penser au travail auquel nous engage notre Pape François pour la synodalité et contre le cléricalisme. Il ne s’agit pas ici de dire par un raccourci trop rapide que les clercs sont l’équivalent des scribes, tant il existe parmi ces clercs d’hommes dévoués et de figures lumineuses. Mais il s’agit de s’interroger sur les dangers potentiels d’une Eglise trop centrée sur ses clercs au détriment du reste du peuple de Dieu, dangers dont finalement l’exemple des scribes serait l’expression extrême. Le Pape n’est pas anticlérical – c’est-à-dire qu’il n’est pas contre l’organisation de l’Eglise en clergé – mais il tient à ouvrir un travail de relecture et de bornage de la place et du rôle des clercs pour une Eglise plus juste dans l’accueil et l’exercice des dons de chacun. Il prend ainsi le risque de la synodalité, donnant la parole, sous une forme synodale, à toutes les églises locales pour qu’elles puissent dire ce que pourrait être l’Eglise universelle.

Animés par le souffle de l’Esprit qui agit en chacun de nous, c’est ce à quoi nous sommes invités, nous tous baptisés : prendre la parole, organiser cette parole avec celle des autres, pour laisser surgir ce que peut être notre vision de l’Eglise de demain, une Eglise plus juste et toujours plus au service du prochain. Malgré les difficultés qui ne manqueront pas de surgir, engageons-nous résolument sur ce chemin de transformation.

Amen

i, le 25 septembre après-midi une trentaine de participants.( Une dizaine excusés). Trois groupes de travail ont défini les priorités et fait un certain nombre de propositions d’action concrètes correspondant à chacune des orientations pastorales pour l’année à venir : accueillir, prendre part, nourrir.

i, le 25 septembre après-midi une trentaine de participants.( Une dizaine excusés). Trois groupes de travail ont défini les priorités et fait un certain nombre de propositions d’action concrètes correspondant à chacune des orientations pastorales pour l’année à venir : accueillir, prendre part, nourrir. En ce qui concerne la démarche de consultation du peuple de Dieu sur la « synodalité » dans l’Eglise lancée par le Pape François, une première réunion de travail a eu lieu le samedi 23 octobre apm dans la salle paroissiale, pour commencer à nous saisir des premières questions.

En ce qui concerne la démarche de consultation du peuple de Dieu sur la « synodalité » dans l’Eglise lancée par le Pape François, une première réunion de travail a eu lieu le samedi 23 octobre apm dans la salle paroissiale, pour commencer à nous saisir des premières questions.